斯坦利·斯潘塞(Stanley Spencer,1891-1959),是一个颇具传奇色彩的人物,人们对他的绘画一直以来有着两种截然不同的争论。

一种观点认为他是一个失败的画家,如现藏于伦敦泰特美术馆的《库克姆复苏》一画,在近来评选“最令英国人厌恶的10幅画”的过程中脱颖而出,“光荣”地被《卫报》艺术批评家阿德里安西尔勒选中,而名列其中。西尔勒还对此画做了如下评语:“那些卡通形象可怖、任性,令人倒胃,最可怕的是对泰晤士河流域景色的描绘。”反对他的评论从中可见一斑。

而另一方面,他又被看做是一个先驱性的大师级的人物,如评论家保罗·米切尔就把他看作20世纪最伟大的英国艺术家之一,认为他的绘画风格对20世纪西方写实主义的风格起了巨大的作用,影响了写实发展的方向,是一个具有里程碑式的人物。

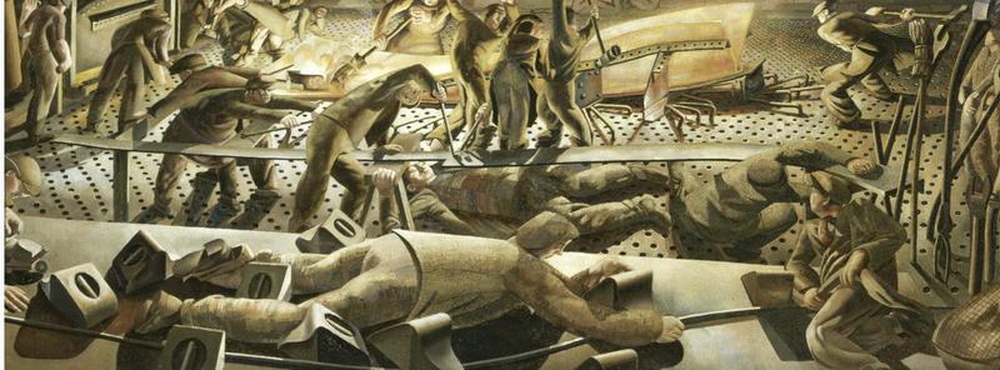

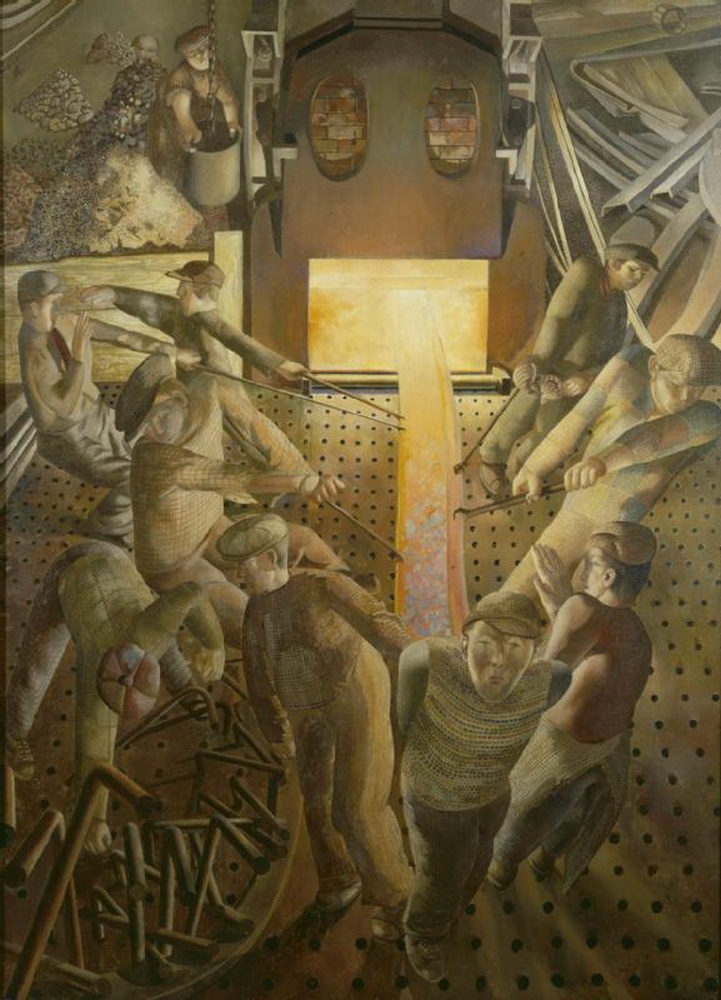

斯坦利·斯潘塞出生于伯克郡的库克哈姆村,1908-1912年在斯勒德美术学校学习绘画,并潜心研究了盎格鲁-撒克逊时期的手抄本插图,这极大地影响了他后来的写实主义画风。一战期间,斯潘塞作为随军画家在医疗队供职,目睹了战争的残酷,他对战争的领悟充分体现在他为伯克郡伯克莱尔万灵礼拜堂所作的壁画《战士的复活》上:画面描绘了一个墓地景象,一片紊乱的十字架,阵亡的士兵们挣扎着爬出坟墓,在田野中寻找生命。

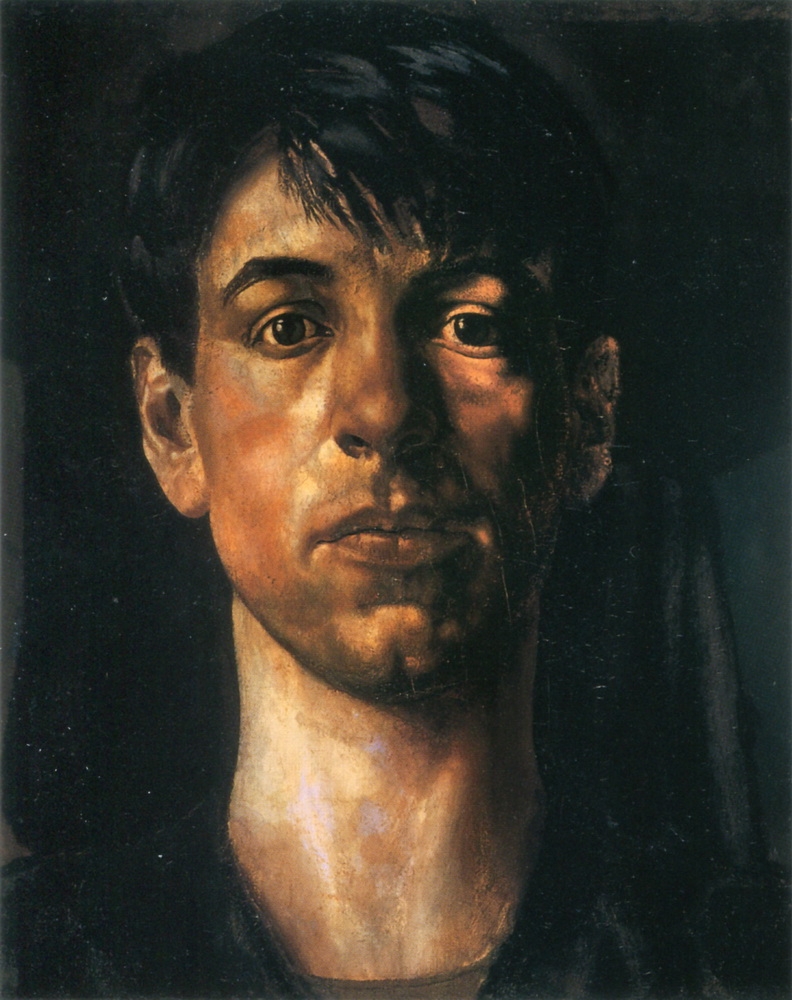

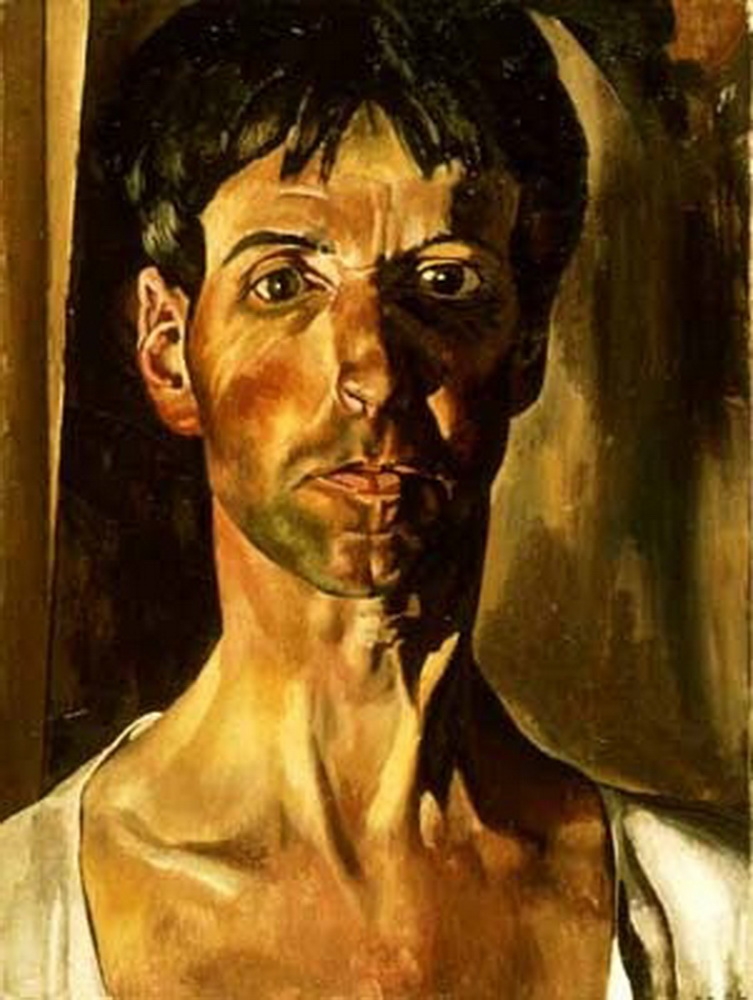

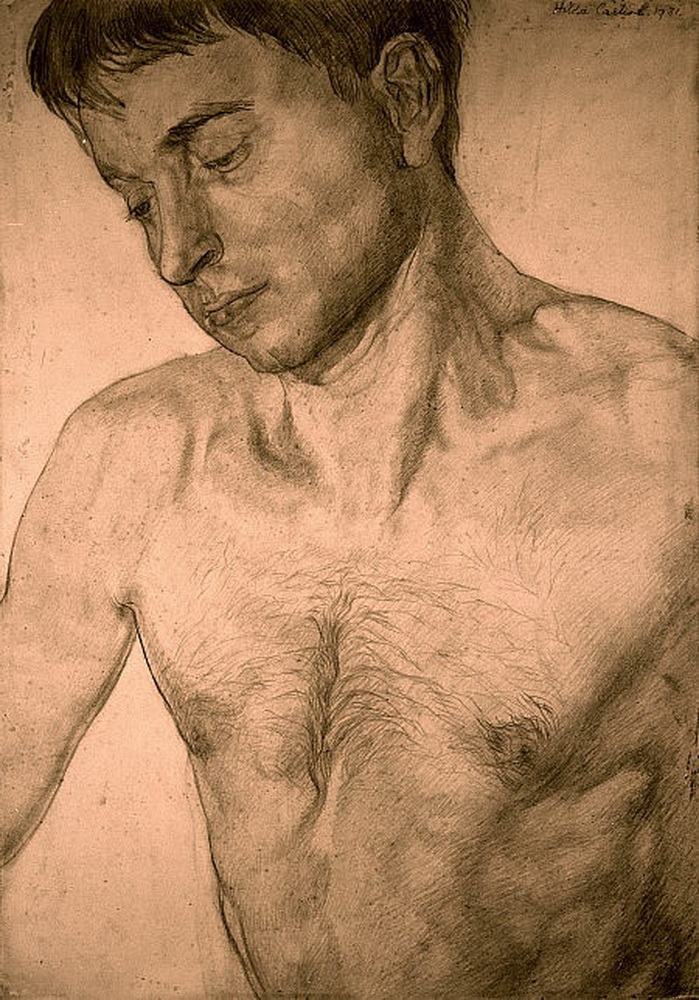

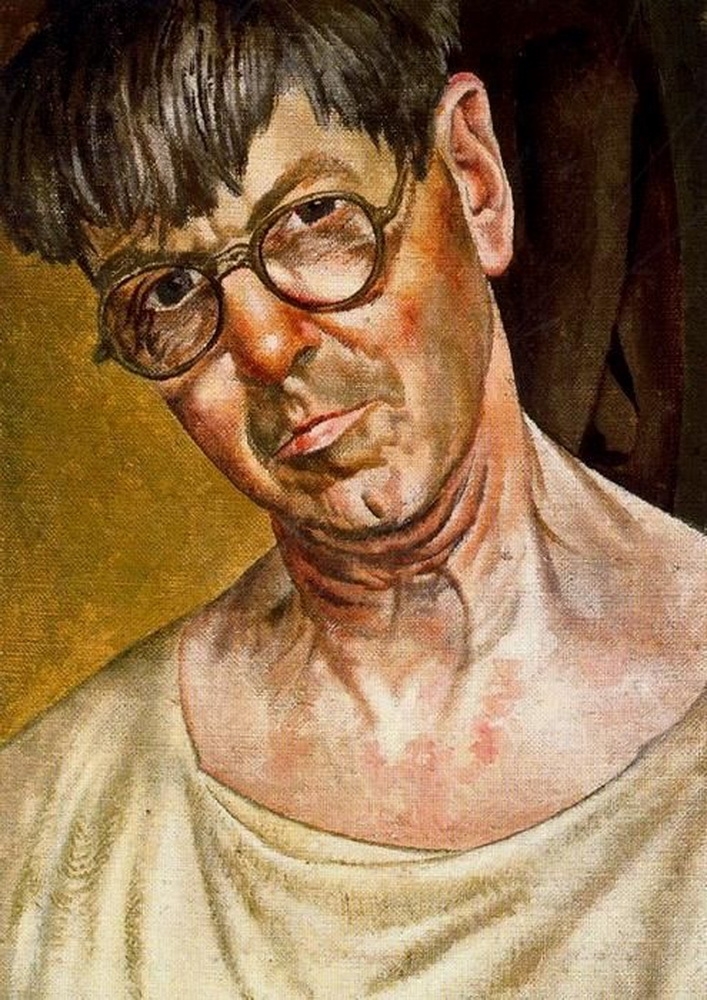

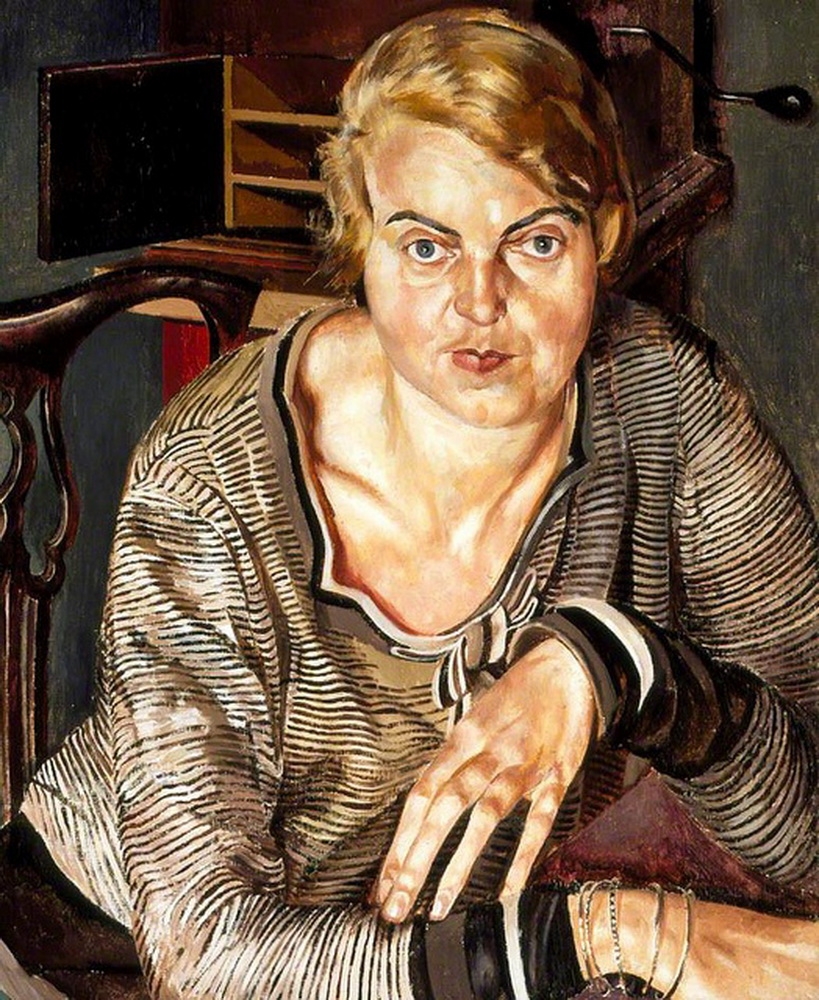

斯潘塞曾经尝试过多种绘画风格,但是对后世影响最大的还是其写实风格,如:《自画像》、《画家和第二任妻子》、《希波肖像》、《艾力克肖像》……他的这一系列绘画通过对事物近乎真实的描绘,对细节的精致刻画以及对人物内心欲望的刻骨表达,对后来的写实绘画产生了巨大影响,尤其对弗洛伊德有着直接的影响。

如《希波肖像》,无论是作为主体的人物头发还是作为人物背景的书本,他都一一细致刻画出来,而这样做的结果无疑会使他的绘画具有一定的平面性给人一种强烈的实体感和画面冲击力。

斯潘塞绘画中的平面性以及对细节的精细追求,不禁会使人想起文艺复兴前期以及北方文艺复兴的传统,无论是《希波肖像》还是《艾力克肖像》中,那对后景的精细处理方式,会使人们不禁联想起《阿尔诺芬尼夫妇像》中的镜子,所以有的评论家认为他的绘画恢复了古代的绘画传统。

斯潘塞的绘画并不是简单的复古,实际上,他的绘画是现代派绘画的一种延续。首先,他的绘画方式采用了直接画法,这种绘画的方式是与古代先辈们截然不同的;其次,他对绘画空间的处理实际是现代派以来,对空间理解的延续,从塞尚开始,艺术家们不仅逐渐放弃了古典主义绘画中对空间的处理方式,如空气透视,而且一直保持着一种对平面空间的兴趣,空间的概念在现代派画家手中得到了全新的诠释。而斯潘塞则是把平面性推广到写实领域。

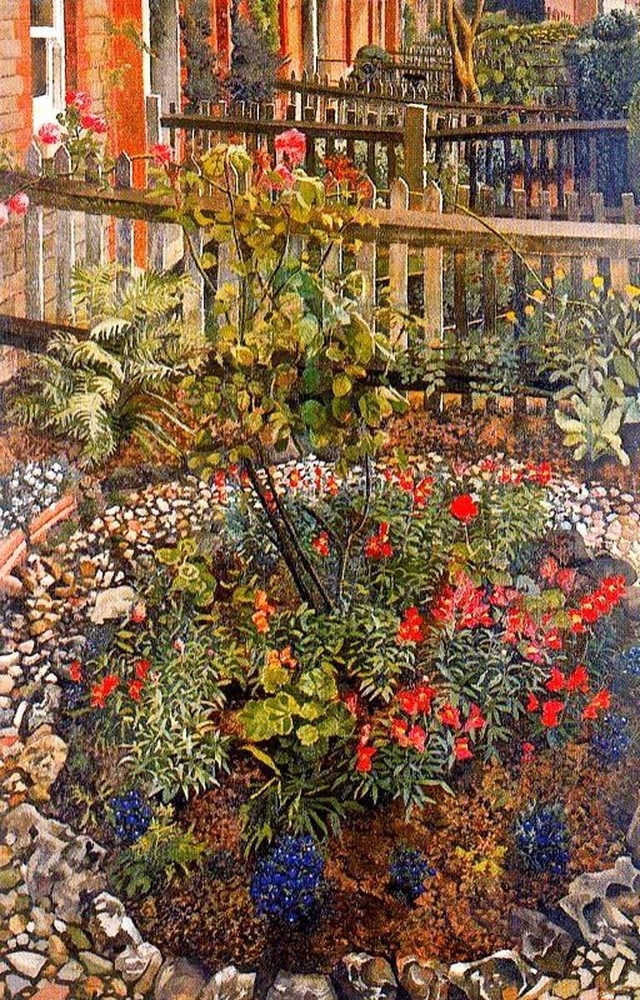

库克汉姆 布面油画 1914年

斯潘塞的美术启蒙老师是当地画家杜洛西·贝里。在他的指导下,斯潘塞的绘画天赋很快显现出来。如果说库克汉姆为斯潘塞的世俗—宗教风情画提供了场景依据,那

么后印象派的代表画家高更那坚实饱满的造型和丰富浓重的色彩则为斯潘塞树立了形式风格上的榜样。

1912 年,由罗杰·弗赖与“有意味的形式”理论的提出者克莱夫·贝尔共同策划的“第二届后印象派展览”,再次使英国艺术界一片哗然。此时正在斯雷德艺术学院习画的斯潘塞无疑受到了这些展览的冲击与影响。不仅如此,他还有机会亲耳聆听罗杰·弗赖的谆谆教诲,并在“第二届后印象派展览”上展出了自己的作品《约翰·东恩抵达天国》。

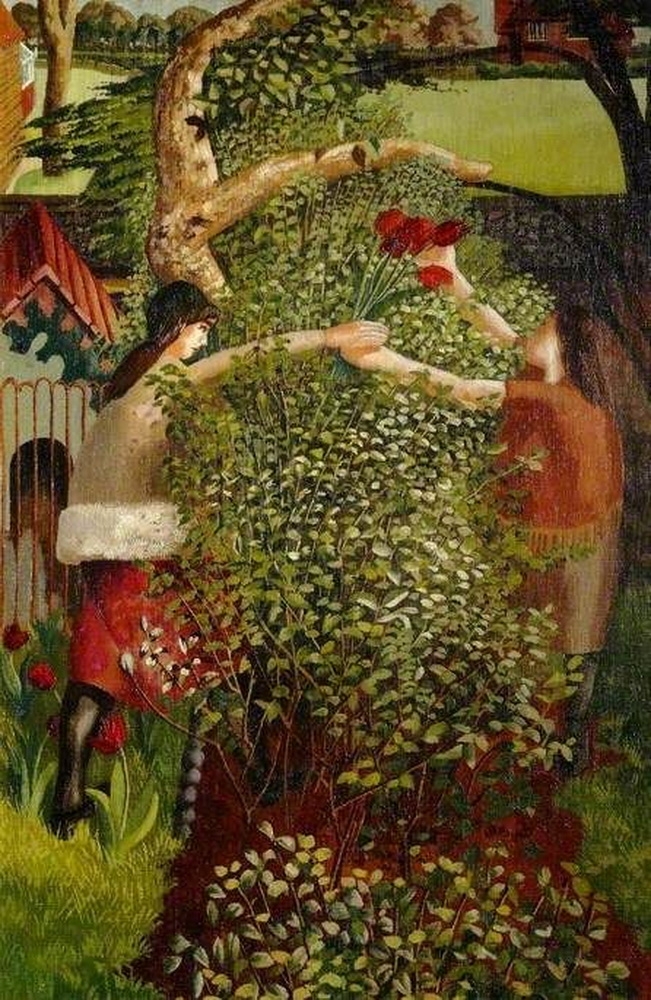

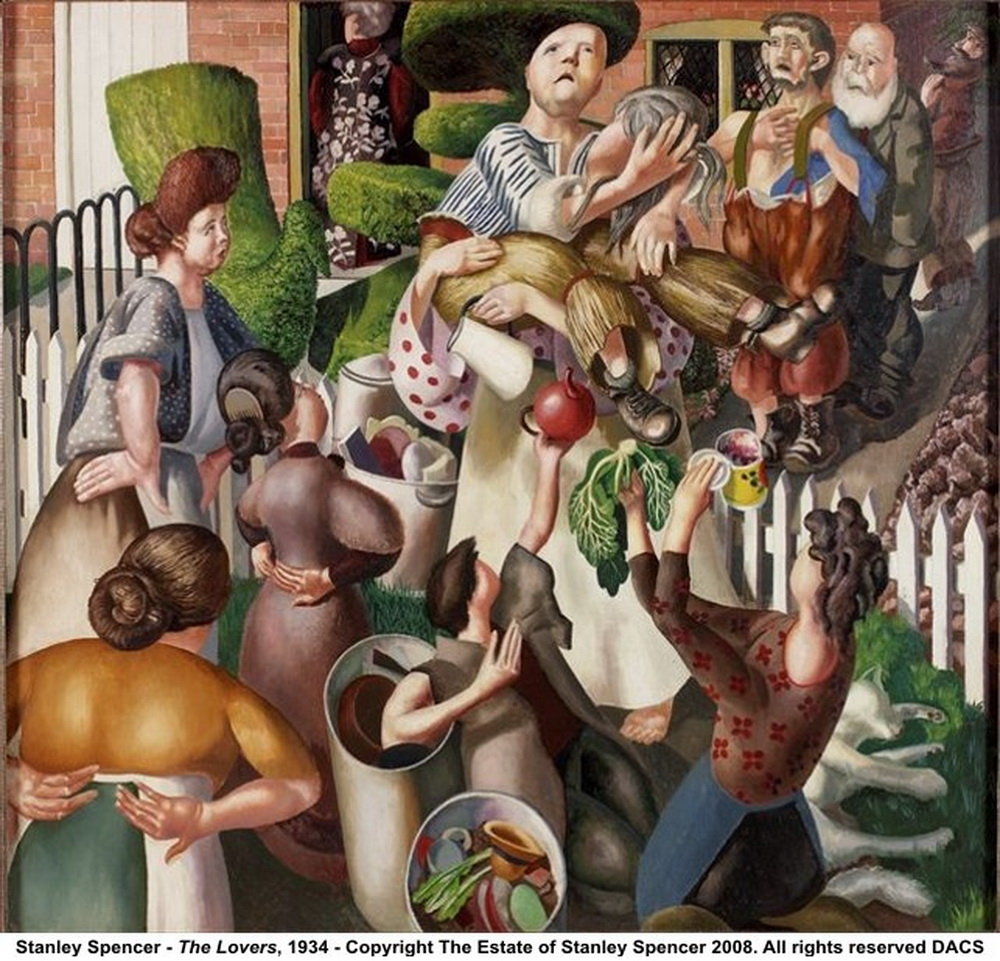

在斯潘塞的获奖作品《耶稣诞生》和《摘苹果者》中,结实有力的形体和强烈洗练的色彩显示出源自高更的新原始主义画风的影响。而在其后来的一些世俗—宗教风情画中,从画 面构图及人物形体的塑造中,总能或多或少看到意大利早期绘画以及 16 世纪尼德兰画家勃鲁盖尔的影子。

斯潘塞的世俗—宗教风情画多取材于《圣经》故事,但场景大多选在库克汉姆,并且他时常将自己以及亲朋好友安置在《圣经》人物周围。

两个女孩儿和蜂箱 布面油画 1910年

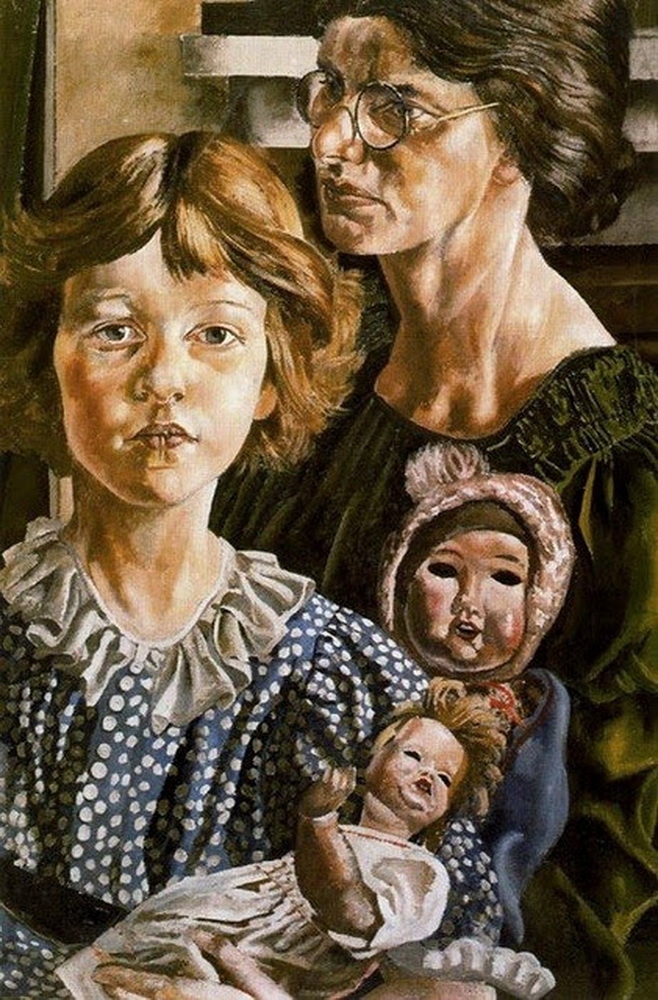

两性关系本应是精神与爱欲的统一,然而斯潘塞从中得到的却只有种种难以言说的深刻绝望。画家希尔达是他的第一位妻子,也是他一生挚爱的女人。尽管如此,在生育了两个女儿后,由于另一位女画家帕特里夏·普里斯的介入,希尔达最终于 1937 年为他们的婚姻画上了句号。在离婚前夕,

斯潘塞绘制了《家庭》系列作品(包括《希尔达、犹妮蒂与洋娃娃》),以冷静的态度、夸张的手法表现了婚姻与家庭生活的琐碎与平淡,同时也传达出对以往激情及平凡温暖的怀念。对于斯潘塞来说,与帕特里夏的第二段婚姻简直就是一场噩梦。帕特里夏是一位同性恋,在与斯潘塞结婚后,仍不肯放弃与昔日同居女友的关系。这场短暂、畸形的婚姻不但没给斯潘塞带来爱欲的满足,反而使他失去了包括房子在内的所有财产。

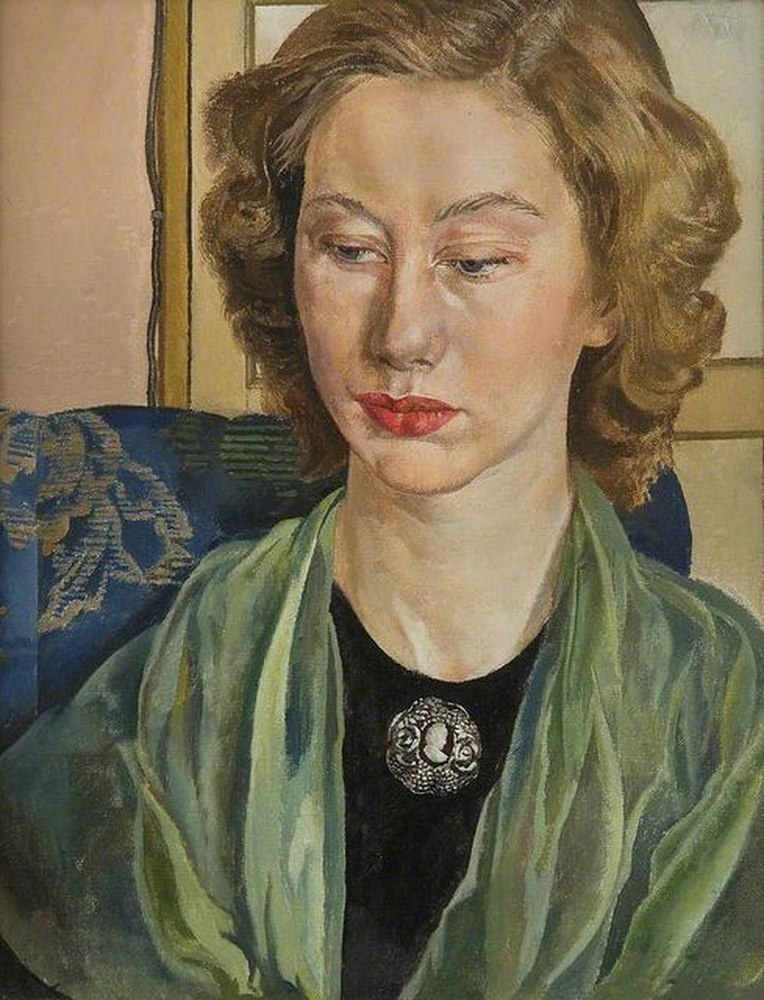

但这段婚姻却带给他又一个创作高峰, 1936 至 1937 年,斯潘塞创作了一系列有关帕特里夏的裸体画,他以客观、冷静的写实主义手法,诚实、无情地呈现出人的身体的褶皱与松弛。《与帕特里夏·普里斯一起的自画像》( 1936 )和《双人裸体,艺术家和他的第二个妻子》 为其这一系列的代表作。

双人裸体,艺术家和他的第二个妻子 (又名《有羊腿的裸体》) 布面油画 1937年

与帕特里夏·普里斯一起的自画像 布面油画 61×91.2cm 1936年

在这里,肉体与肉体近在咫尺,但心理与情感却相距千里。对于斯潘塞来说,帕特里夏的身体永远可望而不可即。他在画中所表现的不仅是帕特里夏的身体,更是他对帕特里夏身体的观看、感觉、幻想和体验。

二战后,斯潘塞重归故里,继续他特立独行的艺术创作。他晚期的作品,不但题材多样,形式风格也不再刻意和拘泥。在《耶稣女儿的复活》( 1947 )、《耶稣为库克汉姆赛船会布道》( 1953 — 1957 )中,《圣经》故事与个人幻想相互交织,创造出一种超越生死、超越时空的世俗—宗教场景。在希尔达于 1950 年 11 月病逝后,斯潘塞献上了他的《情书》,画中的少男斯潘塞与少女希尔达跪坐在一张巨大的沙发中。希尔达左手将一封信放到自己的前胸,右手将一封信放入斯潘塞的口袋。而斯潘塞,正在忘乎所以地亲吻着手中的书信。

英国艺术史家弗朗西斯·斯帕丁在谈到斯潘塞时写道:“斯潘塞的新颖之处在于他将说明性的、实实在在的内容与幻影及想象的东西融为一体。在他整个艺术生涯的背后,有一个一贯的目标:要表现出事物的完整性,要将肉体与精神统一起来、将神圣与凡俗统一起来。”也许斯潘塞终其一生也未能完全实现这种统一,但令人尊敬的是,他从未懈怠,从未放弃。

情书 布面油画 86.4×116.8cm 1950年

信息来源:网络收集整理

版权归原作者所有,如有侵权请及时与我们联系,即刻删除。